睡眠コラム

いつ眠ればよいのか、本当に必要な睡眠時間とは

ベッドに入って眠ろうとしても夫が先に寝入って、いびきがうるさい、毎晩イライラ、どうして私(58歳)は眠れない、不公平、というような相談をよく受けます。世界的に不眠の訴えは男性より女性に多く、更年期障害を過ぎてもやはり続きます。ご夫婦によく話を聴くと、実は2人の体内時計のずれに問題があるらしいことがわかってきました。夫は数年前から夜早く床に就き朝早く目覚めるようになったとのこと。男性によく見られるパターンです。妻は毎晩ほぼ0時に入眠していましたが、夫の睡眠に合わせて10時ごろには床についていました。でも眠れないというのです。

歳をとるにしたがって生活が朝型化することは昔からよく知られていますが、近年のドイツにおける大規模調査から、男性は50歳過ぎから体内時計がますます進みやすくなることが明らかになりました。このころから夫婦の体内時計がずれてくるのです。

思春期に最も遅れる体内時計は、30年以上を経て経年変化として今度は時計が前進するのです。このことを生物学的変化としてとらえ、「無理に夫の生活に合わせる必要はなく、自分のペースで睡眠を」が大切です。

睡眠時間は世界中で調査結果が報告され、日本人は、子ども、成人ともに最も短いのです。この原因はさまざまにいわれています。さて、必要睡眠時間はどのように調べればよいのでしょうか。

近年、睡眠不足が続くとどうなるか(睡眠負債)が問題になっていることから、その影響について調べた報告があります 1)。睡眠不足を自覚していない成人15名に、好きなだけ長く眠ってよいというスケジュールを与えると、普段の生活で平均7時間睡眠であったものが、はじめは11時間ほどの睡眠が続き5日目ごろから約8時間30分の睡眠となり、その後は横ばい状態で一定しました。そこでわかったことは本当の生理的適正睡眠は約8時間30分ということです。日本では、成人の多くは潜在的睡眠負債を抱えていて、心身や経済活動に影響が出ているおそれがあります。

これは成人(20~26歳)を対象にして得られたデータですが、年齢、性別により異なるはずです。自分の睡眠時間、生活習慣をよく知って、心身の健康を保つことが、長寿につながるでしょう。

睡眠健康推進機構長 大川匡子

- Kitamura S, et al. Estimating individual optimal sleep duration and potential sleep debt. Scientific Reports. 2016 Oct 24; 6: 35812.

「早く起きなさい!」の掛け声だけでは子どもは起きない

寝坊してなかなか起きない子どもを無理に起こそうとして、親と子がけんかになるという話を耳にすることがあります。

特に夏休み明けによく見られます。夜になっても頭がさえて眠くならない、朝方になってやっと眠る。いったん眠ると目が覚めず昼まで起きられない。明日から何とか起きると言いながら、2週間にもなる。このような状態を子どものだらしなさややる気のなさのせいにする人もいます。しかし、朝起きられないことを除くと普通の子どもです。

私たちは日中に活動し夜になると体を休めます。これは、体内時計が昼間はエネルギーを燃やし体内の温度を高め、心身を活動に適した状態にし、夜には体内温度を低下させ休息状態にするからです。体内時計は朝目覚めて太陽光を浴びた時刻を基準に昼と夜を決めているのです。体内時計は地球の24時間周期よりも少し長いといわれています。寝坊して昼近くに目覚めるとそこから一日が始まります。しかし、すぐに光を浴びずに室内で過ごしてしまうと本来活動しているはずの時間が後ろにずれて、就寝時間も遅れていきます。

光の重要性については、まだまだ知られていないようです。スマホやゲームが発する光を夜遅くまで浴びると寝つきにくくなります。そして、こうした画面暴露の時間が長引くと、ますます朝起きるのがつらくなります。この傾向は若い人ほど強く、これは大人の目よりも子どもの目の方が光感受性が高いことによります。光をうまく利用すると、遅れた体内時計を徐々に早めて夜更かし朝寝坊を改善することができます。朝はカーテンを開けて光を受けやすくすることなども改善につながるようです。

最近の研究では、10歳ごろから入眠時刻が急激に遅れて夜型化し、その傾向は思春期に最も強くなり、成人と比べて1時間近くも遅くなることが報告されています。これは睡眠後退化という現象で、遅れ幅には個体差もあり性差もあります 1)。

また、睡眠に関連する遺伝子もあって、個人個人それぞれに必要な睡眠時間や体内時計の周期などに関与していることも分かってきました。

以上のことから、子ども一人一人の家庭や学校生活の環境、遺伝子要因などを考え、適切な対処法を見つけることが大切です。どうしてもうまくいかない場合には専門医療機関に相談してください。

睡眠健康推進機構長 大川匡子

- Roenneberg T, et al. A marker for the end of adolescence. Curr Biol. 2004: 14(24); R1038-R1039.

成長ホルモン秘話

日本古来の諺に「寝る子は育つ」があります。成長ホルモン(GH)の分泌が睡眠と深く結びついていることを発見して、この諺が科学的にも正しいことを証明したのは二人の日本人であることをご存知でしょうか?

この二人の日本人、本多裕と高橋康郎はもともと東大精神科で同じ研究グループに属していました。1966年、高橋康郎はアメリカに留学してワシントン大学で睡眠中の成長ホルモンの変化を観察しました。一方、本多裕の研究グループも東大で同じ研究を行いました。両者はお互いに相手がどのような研究をしているか知らずに研究を始めました。1年後、お互いの情報を交換する機会があり、同じ研究をしていたこと、そして同じ結果を得たことに驚いたということです。二人はほぼ同時に国際誌に研究成果を発表しています1, 2)。

この発見を契機としてホルモン分泌と睡眠の関係について世界中で多くの研究者が研究し、ほとんどすべてのホルモン分泌が昼夜で違いがあること、特にプロラクチンや黄体刺激ホルモンなどはその分泌が睡眠と直接関連することが明らかになっています。

GHは軟骨骨端の成長を促進させ子供の身長を伸ばすという重要な作用を持っていますが、それにとどまらず全身の代謝に重要な役割を果たしています。この働きは成人にとっても大変重要です。まず、肝臓、骨、筋肉などの臓器に対する細胞再生機能、タンパク合成促進作用があります。また、糖質代謝、脂質代謝においていろいろな段階でインスリンに対して拮抗的に作用し、耐糖能を低下させる働きがあります。

このようなGHの作用を介して生体は体脂肪の増加を防ぎ、種々の組織の機能を維持し、心肺機能、腎機能、免疫機能などを正常に保っています。その結果として疲労回復、意欲増進といった睡眠の効果が表れるのです。

余談ですが、一時期、午後10時頃から午前2時頃までがGHのゴールデンタイムと喧伝されましたが、それは誤りです。GH分泌は時刻によって規定されるものではなく、深い睡眠によって分泌が促進されるのですから、その人が何時に寝るかによってゴールデンタイムは変わってくるのです。

公益財団法人 神経研究所

精神神経科学センター長 髙橋 清久

- Takahashi Y, et al. Growth hormone secretion during sleep. J Clin Invest. 1968; 47(9):2079-2090.

- Honda Y, et al. Growth hormone secretion during nocturnal sleep in normal subjects. J Clin Endocrinol Metab. 1969; 29(1):20-29.

「天高く馬肥ゆる秋、肥満と睡眠との関係」

ようやく涼しい寝やすい季節になりました。味覚の秋でもあり楽しく食べ歩きたいですが、コロナ太りも含めて肥満の問題はみなさん気になるところでしょう。睡眠は健康やメンタル疾患だけでなく、肥満と深い関りがあることをご存じでしょうか。今回は肥満と睡眠の関係についてお伝えします。

Ⅰ 睡眠時間と肥満:短時間睡眠を継続すると体重増加する報告があります 1)。寝不足が太りやすくなるのには3つの理由があります。①夜食:夜遅くまで起きていると4食目の夜食を食べて摂取カロリーが増える。②食の嗜好:寝不足だと高炭水化物食の嗜好が増す。夜遅くについラーメンを好むのも寝不足の影響があるのかもしれません。③ホルモンの分泌:寝不足だと食欲を増すグレリンが上昇し、満腹中枢を刺激するレプチンが低下します。その結果、食欲が増して満腹になりづらい、つまり食べすぎてしまいます。できれば7時間、少なくとも6時間は睡眠時間を確保しましょう。

Ⅱ 睡眠覚醒リズムと肥満:肥満のメカニズムには摂取カロリーと消費カロリーとのバランスがあります。睡眠や食事のリズムも肥満に影響します。①BMAL1:脂肪を取り込むホルモンであり、日中に低く夜間に高まります。つまり同じカロリーを摂取しても時間によって太りやすさに違いがあり、夜より日中の食事が脂肪として貯まりにくいのです。ラーメンは夕食でなく昼食がお勧めですし、おやつは夕食後でなく午後3時がお勧めです。②代謝:摂取したカロリーの代謝にもリズムがあります。同じカロリーを摂取しても朝食と夕食では、朝食の方が多く熱エネルギーになります。夕食を控え朝食でカロリー摂取する習慣は、肥満予防にお勧めです。③日光と活動:朝は日光を浴びて、生活のリズムを整えます。明るい時間に外出するとカロリー消費してリズムが整えられ一石二鳥です。

Ⅲ 肥満と睡眠の関係:肥満は睡眠時無呼吸症候群のリスク要因であり、無呼吸自体が覚醒反応で睡眠を妨げます。睡眠増悪がまた肥満につながり、悪循環になります。

食事メニューと睡眠については、朝と夕で考えます。朝食はタンパク質摂取を心掛けます。朝食は1日のエネルギーとして活動を支えますし、タンパク質はトリプトファンとしてメラトニンホルモンとなり、夜の睡眠の質を高めてくれます。夕食は睡眠との関連が強まります。野菜は深い睡眠を増加し、脂質は深い睡眠を減らし、糖質の取りすぎは中途覚醒が増加します。つまり野菜多めで糖質・脂質を控えめにする、そうしたヘルシーな食事を腹八分目にすることは、肥満対策だけでなく良い睡眠に有効です。

食事メニューと睡眠については、朝と夕で考えます。朝食はタンパク質摂取を心掛けます。朝食は1日のエネルギーとして活動を支えますし、タンパク質はトリプトファンとしてメラトニンホルモンとなり、夜の睡眠の質を高めてくれます。夕食は睡眠との関連が強まります。野菜は深い睡眠を増加し、脂質は深い睡眠を減らし、糖質の取りすぎは中途覚醒が増加します。つまり野菜多めで糖質・脂質を控えめにする、そうしたヘルシーな食事を腹八分目にすることは、肥満対策だけでなく良い睡眠に有効です。

まとめ

今回は肥満について、睡眠とリズムから述べました。これらのヒントを活用すると・・・、規則正しく起きて朝食を、日中は外出して3時のおやつは程々に、夕食はメニューと量を選んで早めに食べ、夜更かしや夜食を控え、きちんと寝る、つまり普通の生活が大切です。食欲を我慢するのは辛いですが、リズム正しく良い睡眠習慣で心地よく目覚め、自然に代謝を増やし食べ過ぎない生活につなげ、結果として肥満対策になると良いですね。

今回は肥満について、睡眠とリズムから述べました。これらのヒントを活用すると・・・、規則正しく起きて朝食を、日中は外出して3時のおやつは程々に、夕食はメニューと量を選んで早めに食べ、夜更かしや夜食を控え、きちんと寝る、つまり普通の生活が大切です。食欲を我慢するのは辛いですが、リズム正しく良い睡眠習慣で心地よく目覚め、自然に代謝を増やし食べ過ぎない生活につなげ、結果として肥満対策になると良いですね。

公益財団法人神経研究所 睡眠健康推進機構 特別推進員

相良 雄一郎

参考文献

- HS Dashti, et al. Short sleep duration and dietary intake: epidemiologic evidence, mechanisms, and health implications. Adv Nutr. 2015 Nov 13;6(6):648-59. Published online 2015 Nov 10.

眠りと記憶

1998年にアメリカのWolfson & Carskadon 1)は、睡眠時間が長い方が学業成績が良いという報告をして社会に衝撃を与えました。かつて日本で言い馴らされた大学受験の四当五落、すなわち睡眠時間を4時間に減らすと合格できるが、5時間も寝ると合格できない、という考えとは真逆な事実です。またStickgoldら2)はキーボードを順番を間違えずに叩くとか、二つの無関係な言葉の組み合わせを正しく想起するといった記憶力が睡眠によって強まることを詳細な実験によって明らかにしました。とりわけ強い情動を伴う記憶は眠った後の記憶再生が一段と強固になるという報告もあります。

強いストレスを体験すると眠れなくなります。その最たるものがPTSD(心的外傷後ストレス障害)ですが、眠らないことが記憶の固定を遅らせ、外傷を和らげる、PTSDを予防するという考え方もあります。実験的に交通事故の生々しい現場の写真を見せ、その日は眠らせないでおくと、交通事故の場面は想起するものの、恐怖感は弱まり、動悸や冷や汗といった生理的反応も起こりにくくなるといいます。これも睡眠と記憶の深い関係を示唆するものです。

これらの研究結果から睡眠が記憶に大きな影響を持つことは間違いないと思われます。ではなぜ睡眠が記憶力をたかめるのでしょうか?この課題、すなわち睡眠と記憶のメカニズムに関してはまだまだ議論の多いところです。睡眠は大別してレム睡眠とノンレム睡眠とに分けられますが、そのいずれが記憶再生に寄与するかという課題についても未だ一致した知見が得られていません。また、記憶増強はレム睡眠やノンレム睡眠といった睡眠段階とは関係なく夢見のプロセスと関係しているという報告もあって、まだまだ混とんとしています。

睡眠の記憶増強のメカニズムとして夢は覚醒時の体験を消去するものであり、不要な情報を除去した結果、記憶システムの負担が軽くなり覚醒後の想起が容易になるという考え方が主流の時期もありましたが、これも未だ確立されていません。

そんな中、最近いくつかの興味ある報告がでました。東京大学の池谷らは、学習すると脳回路の活動レベルが上昇しますが、睡眠中に発生する脳波の一種が脳回路を正常レベルへとクールダウンさせることを発見しました3)。この現象は睡眠直前にコードされた記憶に関するニューロンには生じませんでした。この事実は、睡眠は脳回路をクールダウンしながら記憶情報を整えるという可能性を示唆しています。また、筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構のディペンドラ・クマール 研究員らは大人の脳で再生するごくわずかな新生ニューロンが、レム睡眠中に記憶の定着に重要な働きをすることを発見しました4)。これらの新しい研究が睡眠と記憶の謎の解明に大きな貢献をしてくれることを期待したいと思います。

公益財団法人 神経研究所

精神神経科学センター長 髙橋 清久

参考文献

- Wolfson AR & Carskadon MA. Sleep schedules and daytime functioning in adolescents. Child Dev. 1998; 69: 875-887.

- Stickgold R. Sleep-dependent memory consolidation. Nature. 2005 Oct 27;437(7063): 1272-1278.

- Mizunuma M, et al. Unbalanced excitability underlies offline reactivation of behaviorally activated neurons. Nat Neurosci. 2014 Apr;17(4):503-505. Epub 2014 Mar 16.

- Kumar D, et al. Sparse Activity of Hippocampal Adult-Born Neurons during REM Sleep Is Necessary for Memory Consolidation. Neuron. 2020 Aug 5;107(3):552-565.e10. Epub 2020 Jun 4.

夏こそ湯船につかって快眠を

高温、高湿度の熱帯夜がつづくと、「寝付きが悪い」、「一旦寝ても途中で目が覚めてしまいぐっすり眠る事が出来ない」などといった眠りに関する悩みを訴える方が増えてきます。夏の暑い夜でも心地よく眠る方法としては、エアコンや扇風機を上手に利用して室内の温度、湿度を調整する、あるいは長過ぎる昼寝を避ける事などが一般的に知られていますが、今回は意外に知られていない入浴を利用する快眠法についてお話しする事にします。

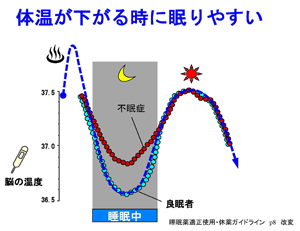

図からも分かるように、ヒトの体温(深部体温)は一定ではなく1日に約1℃程度変化し、朝の起床前に最も低く、その後徐々に上昇し夕方に最高値を示した後再度低下するというリズムを示す事が知られています。そして大切なことは体温と睡眠との間には密接な関係があり、体温が下がる際に眠気を感じスムーズな入眠が得られるという事です。図からも不眠症患者さんはよく眠れるヒトに比較して睡眠前後の体温低下がゆっくりである事が分かります。つまり良い睡眠を取るためには、眠る前の速やかな体温低下が重要なのです。そこで「お風呂:入浴」の利用です。当然の事ですが入浴すると血管が拡張し血行が良くなり体温が1℃位上昇します。図からも体温を上昇させるという事はその後の体温低下がスムーズになる事を意味する事がご理解いただけると思います。タイトルに「湯船につかって」と書かせていただいたのもシャワーでは体温の上昇が得られないからなのです。

ただし、眠る直前にあまり高温のお風呂に入ってしまうと交感神経が優位になってしまい、むしろ睡眠を妨げる事になってしまいます。個人差はありますがお風呂の温度は40℃以下くらいのぬるめがよく、入浴のタイミングは眠る1〜2時間位前、入浴時間は20分前後の短めがよいとされています。

夏の蒸し暑く寝苦しい夜こそ、お風呂を上手に利用して良好な睡眠を取っていただきたいと思います。

学校法人慈恵大学

伊藤 洋

長い休み明けの睡眠は足りていますか?

(睡眠不足ではキレやすくなったり、不安・抑うつが強まったり、不登校になるおそれがあることを踏まえて)

◇休み明けの不登校

文科省の調べでは、不登校が始まった時期は、小学生では4月(25%)、9月(12%)の順に多く、中学生では5月(16%)、4月(12%)、9月(10%)となっています1)。長い休み明けに注意が必要なことがわかります。最初に学校に行きづらいと感じ始めたきっかけとして、4割のお子さんが「身体の不調」や「生活リズムの乱れ」を挙げています。

ふだんの生活では、週末に多少朝寝坊をしても次の月曜日には何とか早起きをして登校できるのですが、夏休みや春休みなど長期休暇の場合は何日間か朝寝坊が続いてしまいます。すると体のリズムが夜ふかし朝寝坊に固定されてしまい、朝起きようと思っても起きられない・・・という状態になってしまうことがあります。

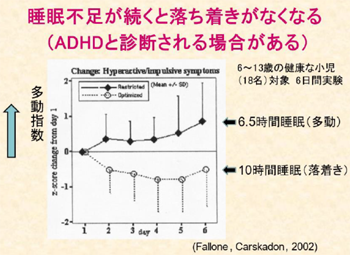

◇夜ふかしとADHD

8~10歳の児童800人を対象とした研究では、夜寝る時刻が午後10時以降の児童では、10時前に寝ている児童に比べて、注意欠如多動症(ADHD)の2大症状である「多動・衝動性症状」と「不注意症状」の得点が2割程度、高いことが示されています。この傾向は、ADHDの遺伝的なリスクが低い場合に顕著でした2)。つまり、寝る時間が遅いことが、キレやすさや落ち着きのなさ、不注意を引き起こしている可能性があり、様々な問題行動に対処するには、まず睡眠を整えることが大切だということです。

また、思春期になって夜眠れず、朝起きるのが難しくなって睡眠のリズムが乱れてしまうことで、抑うつ的になることが知られています3)。睡眠のリズムを整えることで、気分の改善をはかることができます。

◇夜ふかしを防ぐために

思春期のみなさんが規則的で十分な睡眠をとるために、いくつかのコツが提唱されています4)。昼間にしっかりと動くことで、寝つきがよくなり、夜ふかしを防ぐことができます。反対に、夜にディスプレイを見ること、明るい照明の下にいることは夜ふかしと睡眠不足を助長します。

家族ぐるみで、睡眠衛生に気を配ること-具体的には午前中に明るい光を浴びる、朝食をとる、夕方以降にカフェインをとらない、夜食は控える、寝る前に悩み事をしない、寝室の環境を整える-は子どもたちの睡眠を守るために大切です。

家族ぐるみで、睡眠衛生に気を配ること-具体的には午前中に明るい光を浴びる、朝食をとる、夕方以降にカフェインをとらない、夜食は控える、寝る前に悩み事をしない、寝室の環境を整える-は子どもたちの睡眠を守るために大切です。

参考文献

- 文部科学省. 不登校児童生徒の実態把握に関する調査報告書(不登校児童生徒の実態把握に関する調査企画分析会議), 令和3年10月

- Takahashi N et al. Exploration of Sleep Parameters, Daytime Hyperactivity/Inattention, and Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Polygenic Risk Scores of Children in a Birth Cohort in Japan. JAMA Netw Open. 2022, e2141768

- Crouse JJ et al. Circadian rhythm sleep-wake disturbances and depression in young people: implications for prevention and early intervention. Lancet Psychiatry. 2021, 8:813-823.

- Bartel KA et al. Protective and risk factors for adolescent sleep: a meta-analytic review. Sleep Med Rev. 2015, 21:72-85.

東京工業大学 リベラルアーツ研究教育院 教授

公益財団法人 神経研究所 睡眠健康推進機構 特別推進員

駒田 陽子

遠足の日は早起きできるのはなぜ?―自己覚醒の謎

目覚まし時計の力などを借りずに、時刻を決めて起きることを自己覚醒といいます。米国からの報告では、20歳以上の約半数が、この自己覚醒を習慣にしているということです(Moorcroft WH et al: 1997;)。日本でも、労働者を対象にした調査では20代が7%、30代が18%、40代が27%、50代が37%と、年齢が上がるにつれて多くなることが分かっています。自己覚醒の習慣がない人でも、訓練によって希望する時間に起きることができるようになります。Ikedaらは自宅で自己覚醒の訓練を 7日間行った結果、7日目には 81.8%が自己覚醒に成功したと報告しています(Ikeda et al, 2012 )。もっと長い期間訓練すれば、この率はもっと高くなるかもしれません。

また、自己覚醒で目覚める時刻を普段の覚醒時刻の近くにすれば睡眠を悪化することはありませんし、日中の疲労感が少なくて済みます。しかし、離れた時刻にすると寝つきが悪い、途中覚醒が増える、深睡眠が減少するなど睡眠は悪化しますし、日中の眠気も増えるといいます。

昼寝などをしたとき急に起こされたりすると、しばらくはぼんやりとして頭が働きません。これを睡眠慣性と呼びますが、自己覚醒するとこの睡眠慣性が小さくて済みます。すなわち、目覚めてすぐに仕事に戻れます。

うちの子は遠足や運動会の日には早く起きられるのに毎日学校に遅れるのはどうして、と嘆くお母さんがいます。動機づけを高めることで自己覚醒の成功率が向上するという報告(Lavie et al.,1979)もありますから、動機づけの差なのかもしれません。

自己覚醒の背景に神経系や内分泌機能がかかわっていることが次第に明らかにされています。1999年に、覚醒に先立って血中のACTH(副腎皮質刺激ホルモン)の濃度が上昇することが報告されました(Born et al: 1999)。強制的に起こされた場合にはこのホルモンの上昇がみられません。また、覚醒前から睡眠深度が浅くなる、前頭葉の働きが活発になる(Aritake et al:2012)といった報告もされています。このような神経やホルモンが働くことによって起きようと思った時間に起きることができると考えられます。

ただ、そのような神経系や内分泌の変化がなぜ起こるのかということは、今後の研究の課題です。人には一日のリズムを決める体内時計が備わっていますが、それとは別に経過時間を測定する時計があり、その働きによって、希望する時刻に神経系や内分泌系の働きが変化し、目覚めることができるのかもしれません。

研究が進んで朝の起床困難が解消される日がやってくることが期待されます。

公益財団法人 神経研究所

精神神経科学センター長 髙橋 清久

スクリーンタイムが睡眠に及ぼす影響

◇生活に浸透するスクリーンやデバイス使用

スクリーン型デバイスは社会に浸透し、多くの人々の日常生活の中で自然に存在するようになりました。特に若い人は、ソーシャルメディアや動画配信サービス、ゲーム、オンライン授業などスクリーンを頻繁に使用しています。大学生の8割が夜ベッドに行った後にスマホを使用しているという報告もあります 1)。

◇スクリーンタイムと睡眠の関係

ノルウェーの大学生5万人を対象として行われた調査 2)では、一日の平均スクリーンタイムは男子学生で7時間54分、女子学生で6時間58分、夜ベッドに入ってからスマホやタブレットなどのデバイスを使う時間は平均46分でした。スクリーンタイムが増えるほど、睡眠時間が短くなり睡眠の質が低下するという負の関連が認められました。中でも特に、夜間のスクリーンタイムは睡眠に強く影響していました。さらに、ソーシャルメディアへの依存度が高い人では不眠症の割合が高く、寝つきや中途覚醒に問題がみられました。この結果は、スクリーンタイムが大学生の睡眠の量と質に強く影響することを示唆しており、特に夜間のスクリーンタイムを見直すことが重要であると考えられます。

◇睡眠に影響するのはなぜでしょうか

いくつかの理由が考えられます。第一に時間のトレードオフつまり本来であれば目を閉じて寝ているはずの時間をスクリーンタイムに取られてしまうということ。第二にメールやSNSによって目が冴えてしまうこと。第三にスクリーンが発する短波長の光によって、夜を知らせるホルモンであるメラトニンの分泌が抑制されること、また体内に備わる生体リズムは夜の光によって後退する(夜型化する)こと等が挙げられます。ある実験では、就寝時にタブレットを使って小説を読む条件では、紙媒体で読む場合に比べて眠気が低減し、深い睡眠に入りづらくなることが報告されています 3)。

十分な睡眠をとることは心を安め、私たちが抑うつ症状に陥るのを防いでくれます。スマホやタブレットは寝室には持ち込まないようにして、ゆっくりと眠りましょう。

引用文献

- Fossum IN et al. The association between use of electronic media in bed before going to sleep and insomnia symptoms, daytime sleepiness, morningness, and chronotype. Behav Sleep Med. 2014 12: 343-57.

- Hjetland GJ et al. The Association Between Self-Reported Screen Time, Social Media Addiction, and Sleep Among Norwegian University Students. Front Public Health. 2021 9: 794307.

- Grønli J et al. Reading from an iPad or from a book in bed: the impact on human sleep. A randomized controlled crossover trial. Sleep Med. 2016 86-92.

明治薬科大学 准教授

公益財団法人 神経研究所 睡眠健康推進機構 特別推進員

駒田 陽子

「春眠暁を覚えず」に打ち勝つパワーナップ

昔から「春眠暁を覚えず」といわれますが、暑からず寒からずの春は睡眠に適しています。春は日中に活動的になり夜に良く眠れるだけでなく、日中の眠気も感じる人が多い季節です。眠気対策には様々な方法があり、みなさんもコーヒー・洗顔・ガムなど試したことがあると思います。眠気や認知機能の回復にはすなわち仮眠が最も効果的といわれています。アメリカでは仮眠はさぼっている訳でなく、積極的に休みを取る意味から、パワーナップと呼ばれています。NASAの睡眠研究でも30分以内のパワーナップで、認知機能が3割、注意力が5割改善したとの報告もあります。今回はパワーナップを3つのポイントから説明したいと思います。

- パワーナップの前にカフェイン摂取:コーヒーや日本茶などを飲んでから、血管にカフェインが吸収されるのに30分程度かかります。パワーナップ前に飲むと起きた頃にカフェインが血管に吸収され目覚めがスッキリします。

- 仮眠時間は15分前後:10分以上寝ると睡眠ステージⅡに入り寝た気がします。30分以上寝ると深く寝てしまい覚醒時にボーッとします。程々に寝るためには、横になると寝すぎるので、机やソファに持たれる程度で十分です。

- 寝起きは、光刺激で目覚めスッキリ:光刺激は覚醒刺激として有効です。可能なら外に出る、難しければ窓際で日光を浴びて、覚醒刺激にしましょう。洗顔も仮眠と合わせると有効といえます。

以上3つで短時間にスッキリするパワーナップのマニュアルになります。ちなみにパワーナップに適した時間は午後早めが適切なので、可能なら2時ごろ、難しければ昼休みの終わり際をお勧めします。夕方にウトウトすると夜の睡眠に悪影響なので、15時前頃には実行しましょう。

なんとなくウトウトするのではなく、積極的にパワーナップを活用して、眠気が出やすい午後の時間にスッキリした頭で活動してください。ちなみにパワーナップの応用編としては、夜勤前や高速道路で車の運転の休憩中など、ミスが許されない場面に行く前に実践すると、より効果を実感できると思います。さっそく今日から実践してみましょう。

公益財団法人 神経研究所

睡眠健康推進機構 特別推進員 相良 雄一郎

今ひとつ調子がでないのは睡眠不足のせいでは?

睡眠時間が短いと、翌日何となく調子が良くなかったり、日中に眠気を感じたりするのは誰でもが体験する事です。睡眠時間不足が短期間であれば大きな問題が生じるリスクは低いと考えられますが、長期間持続すると心身に大きな弊害が生じる事が知られています。ここで問題となるのはヒトの睡眠時間には大きな個人差がある事です。このため何時間眠れば良いのかを簡単に定義するのは難しいのです。一般的には、weekendの睡眠時間がweekdayに比較して1〜2時間以上長い場合には睡眠不足の状態にある可能性が高いとされています。

これまでの多くの研究から睡眠不足の弊害としては以下の事項が知られています。

- 睡眠不足によりとっさの際の反応時間が遅延し交通事故や転倒事故のリスクが2〜3倍増加するとされています。

- 当然の事ですが睡眠不足により起床時や日中の眠気が増大してしまい不登校、出社困難、作業効率の低下が生じやすくなります。

- 睡眠不足状態が持続するとうつ病の発症リスクが2倍程度高まる事が、多くの臨床研究から明らかにされています。

- 最近の研究から夜間睡眠中には脳脊髄液の流量が増加し、認知症発症の原因物質の1つとされている、アミロイドβが脳内から除去されている事が明らかにされています。つまり、睡眠不足によりアミロイドβが除去されにくくなり脳への沈殿が進む事になり認知症の発症リスクが高まる可能性がある事が指摘されているのです。

- 従来から知られていたことですが、睡眠不足は交感神経活動の亢進や食欲に関係するオレキシンの活動亢進をまねき、糖尿病や高血圧のリスクを高める事が知られています。

以上のように睡眠不足はただ単に翌朝の起床困難や日中の眠気の原因になるだけではなく、特に長期間持続した場合には心身に大きな悪影響を与える、ある意味では危険な状態であると言えるのです。睡眠不足は本人には自覚されていない場合も多い事から、日頃から十分な睡眠時間を確保するよう心がける事が健康的な心身を維持するためにはとても大切だと言えるのです。

学校法人慈恵大学参与 伊藤 洋

「発達障害と睡眠」(2)

前回に引き継いで発達障害児に認められる睡眠障害について述べますが、今回は発達障害児の中で、興味がなくなると眠ってしまう例を紹介します。

◇発達障害では興味がなくなると眠ってしまう

睡眠覚醒は睡眠負債の量に応じた恒常性制御と体内時計による日周的制御によりコントロールされています。一方で気持ちが高ぶっているときや何かに没頭しているときなどは眠気を忘れることが多く、それとは逆に誰でも刺激がなく退屈な状況では眠くなることはよく経験されます。つまり、生理的な欲求とは別に、感情や認知的な要因も睡眠覚醒行動に影響を与えるようです。このようなやる気(モチベーション)に関連した機構は前述の恒常性と体内時計とは異なるものであることが近年の研究で明らかにされてきました。モチベーション・報酬行動などに側坐核と呼ばれる部位に存在するアデノシンが関連するようです。この問題は発達障害でよくみられる長時間睡眠や学校で理解できない課目になると眠ってしまうなどの行為を説明できるかもしれません。

15歳女児(発達障害、不安障害) 小2の頃、妹が出生、生後2ヶ月で入院した時期にキーッと叫ぶなどパニック症状が出現し、その後も症状が増強し小5頃には母を叩いたり、蹴ったりする頻度が増加してきました。パニック症状は家庭のみで、学校で起こることはなかったようです。朝なかなか起きられないので遅刻、欠席も多くなりました。小6時、小児科を受診し検査を受け、発達障害、不安障害と診断されました。知的にはかなり高く、全検査114、言語理解113、知覚推理、処理速度も平均上の判定、行動面で親への突発的乱暴や身体症状(頭痛、吐き気、足肩の痛み)、過呼吸発作、起立性調節障害がみられました。

中1では登校は午後のみ、学校が終わる夕方からは熱心にスイミングに通っていました。水泳は幼少時から好み、成績も良く、現在の中3まで続いています。日常生活では睡眠時間が長く平日平均10時間、休日、土日には12時間以上も眠るという生活でした。睡眠ポリグラフ検査では睡眠障害の兆候はなく正常睡眠と判定されました。

中1では登校は午後のみ、学校が終わる夕方からは熱心にスイミングに通っていました。水泳は幼少時から好み、成績も良く、現在の中3まで続いています。日常生活では睡眠時間が長く平日平均10時間、休日、土日には12時間以上も眠るという生活でした。睡眠ポリグラフ検査では睡眠障害の兆候はなく正常睡眠と判定されました。

高校進学に向けての勉強と、水泳を継続したいという意欲から4~5日は8時間睡眠を保つことができました。しかし学校の勉強では眠い、だるいが続く、すなわち学業に遅れて理解できず、眠ってしまうことが多くありました。

高校進学に向けての勉強と、水泳を継続したいという意欲から4~5日は8時間睡眠を保つことができました。しかし学校の勉強では眠い、だるいが続く、すなわち学業に遅れて理解できず、眠ってしまうことが多くありました。

学校心理士との相談により、努力している過程を認めて、本人のできること、得意な部分を伸ばすことを視点に自信や意欲を維持していけるよう支援し、現在は大きなトラブルなく生活しています。本症例のポイントはまず、長時間睡眠であり、週末は12時間以上も眠っているような生活が10年以上続き、睡眠不足の貯め込み(睡眠負債)があったこと、家庭内でみられた不安症状(パニック)、乱暴行為、などは解決されないまま継続したことで余計に増強していたと考えられます。水泳や就業など将来についての目標を考えられるなど落ち着いた態度もみられ、眠りも少なくなっている状況です。

この場合、意欲、モチベーションがどの程度関与しているかは明らかではありませんが、このような様々な発達障害症状を持つ場合には、より顕著になると思います。

幼少期よりあまり寝られない、寝ぐずりが続く、一度寝ついても中途覚醒が多かったようです。幼稚園時期になると登園の渋り、小・中学生になると朝起きられずに遅刻、欠席、スマホなどに興じる傾向。勉学は何とか合格ライン、私立高校に入学後はやはりオンラインゲームに熱中し、夜明け頃まで続け朝起きられず不登校、睡眠の極端な後退(睡眠リズム障害・睡眠後退型)がみられました。家庭的には幼少期より両親の不和、父親が母親や本児を殴る、蹴るなどの暴行が続き、教育環境も影響しています。WAIS検査では言語法113、行動性103と有意な差がみられ、全体として110(平均の上)であるが、検査中に注意力、集中力の低下が目立つなどからADHDと診断されました。

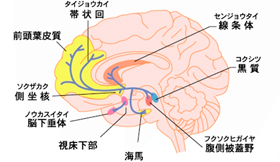

大脳辺縁系(扁桃体/海馬/側坐核)は大脳の内部に位置し、前頭葉皮質と呼ばれるヒトで最も発達した高次統合機能、知的機能をコントロールする部位と連絡しています。その中で側坐核は意欲、やる気に関連し、適切な行動を起こさせます。

興味関心のあるものには過集中になってのめり込みやすい、一方で関心のないものは覚えにくい、ケアレスミスを起こしやすく忘れ物、落とし物が多い、片付けができないといった本人の生活状況が説明されました。

この場合にも興味、モチベーションが高くなりすぎて眠らない、眠れないという状態になり、側坐核と意志、意欲に関する前頭前野の機能が関連している可能性もあると考えられます。

睡眠健康推進機構長 大川匡子

引用文献

- 国立大学法人 筑波大学 国際統合睡眠医科学研究機構. やる気が出ると目がさえるのはなぜ? プレスリリース, 2017.9.29

- Oishi Y, Xu Q, et al. Slow-wave sleep is controlled by a subset of nucleus accumbens core neurons in mice. Nat Commun; 8(1): 734, 2017

「発達障害と睡眠」(1)

昔から子どもはいつもよく眠るといわれ、睡眠に問題はないと考えられてきましたが、

実は意外にいろいろな眠りの問題があることが明らかにされてきました。就学児童を対象とした国内外の調査でも約4人に1人の子供に何らかの睡眠問題があることが明らかになっています。その内訳も夜型生活による睡眠不足や朝なかなか起床できないといった睡眠習慣の問題だけでなく、不眠症、過眠症、睡眠時無呼吸障害、夜驚、夢中遊行などといった成人にもよくみられる睡眠障害もみられます。とりわけ乳幼児期からの神経発達途上からみられる「自閉症スペクトラム障害(ASD)」や「注意欠陥多動性障害(ADHD)」などの発達障害のある子ども達には約50%もの睡眠の問題がみられます。これは一般児童の約2倍にもあたる高頻度ですが、その理由は明らかにされていません。

神経発達のネットワークの機能異常が発症につながると考えられていますが、この神経ネットワークの一部は睡眠・覚醒の調整にも関与しているようです。また、発達障害をもつ子どもに多くみられる社会的コミュニケーションの不足や不安などの心理的ストレスが睡眠の質や量の変化、体内時計の不調をもたらしている可能性もあります。

外来診療では寝つきが悪い、不規則な睡眠リズム、昼夜逆転、寝起きの悪さなど、昼間学校で眠ってばかりいる、さらにそれにより遅刻、欠席、不登校といった問題のため相談される場合が多くみられます。実際に子どもの睡眠が問題となる場合は子ども自身よりも親や教育現場が多いようです。

本稿では子どもの睡眠不足がADHD症状を引き起こす例を紹介し、次回は発達障害では興味がなくなると眠ってしまう例を紹介します。

◇子どもの睡眠不足がADHD症状を引き起こす

家族の生活習慣から子どもの睡眠時間が短くなる傾向にあることは最近の世界的調査でも明らかにされています。子どもの睡眠時間を短くすると多動指数が高くなりADHDと間違われる機会があります。

7歳男児(睡眠不足症候群) 4歳頃から母親は仕事のため子どもを保育園に預け、迎えに行くのは夜8時頃でした。子どもは昼寝をして、夕方にはおやつを食べ遊んでいるような生活でした。家に帰ってから夕食、入浴などで入床するのは10時頃になり、その後なかなか寝ようとせず、ぐずるなどの問題がみられました。朝は母親の出勤に合わせ7時頃起こすが目覚めないのでそのまま保育園に連れて行くような状況が続いていました。一日の平均睡眠時間は9時間未満で、この年齢の推奨睡眠時間(10~13時間)より少ない毎日でした。

小学校入学後も朝起きにくく遅刻が多く、机に向かっても集中力に欠け、落ち着きなく歩き回ることがしばしばみられました。このような状況から7歳時にクリニックを受診しました。夜間睡眠ポリグラフ睡眠検査では大きな問題はありませんでしたが毎日の睡眠表から入眠は23~0時、起床7~8時と睡眠リズムの遅れと、この年齢としては睡眠時間が短いことがわかりました。入眠の遅れはスマホやゲームなどで、眠る前に明るい画面を見たりゲームに興じたりすることが関係していると考えられました。そこで母親にスマホをしない、入床時刻を早めるなど生活習慣の改善を指導することにより、学校での問題行動も減少しました。

小学校入学後も朝起きにくく遅刻が多く、机に向かっても集中力に欠け、落ち着きなく歩き回ることがしばしばみられました。このような状況から7歳時にクリニックを受診しました。夜間睡眠ポリグラフ睡眠検査では大きな問題はありませんでしたが毎日の睡眠表から入眠は23~0時、起床7~8時と睡眠リズムの遅れと、この年齢としては睡眠時間が短いことがわかりました。入眠の遅れはスマホやゲームなどで、眠る前に明るい画面を見たりゲームに興じたりすることが関係していると考えられました。そこで母親にスマホをしない、入床時刻を早めるなど生活習慣の改善を指導することにより、学校での問題行動も減少しました。

5歳頃より保育園で急にとびはねるなど落ち着きのなさが目立ってきました。小学校(普通学級)に入学しましたが、落ち着きがない、忘れものが多い、気に入らないとすぐに怒り出すなどの行動がみられたため9歳時、学校の教師よりすすめられ、学校支援センターから大学病院小児科を受診しました。自覚的に日中の眠気を訴えることはありませんでしたが、あくびが多くみられました。

検査では全IQ125(言語性IQ140、行動性IQ99)と群指数間の有意差が顕著であることからADHDと診断されました。さらに首捻転、両眼まばたき、顔のひき上げなどチック症状も認められました。ADHD治療としてリタリン処方を受けたがあまり効果はみられなかったようです。なお、毎晩のように大量の夜尿がみられ、睡眠中にいびきがあり中途覚醒がみられることから耳鼻科を紹介されました。耳鼻科ではアデノイド、扁桃肥大のため扁桃摘出手術を受けました。その後は夜尿が消失し、いらいら、かっとするなどの行為が減少しました。学校でもピアノ練習、学習なども落ち着いてできるようになりました。

この男児のように発達障害に睡眠時無呼吸障害(SAS)が合併する場合も多くみられます。このとき成人にみられるように睡眠不足による肥満が加わり生活習慣病のような症状が発現することもあり注意を要します 1), 2)。

睡眠健康推進機構長 大川匡子

引用文献

- Yu-Shu H, Guilleminault C, et al. Attention-deficit/hyperactivity disorder with obstructive sleep apnea: A treatment outcome study, Sleep Med 8:18-30, 2007

- Wei JL, Mayo MS, et al. Improved behavior and sleep after adenotonsillectomy in children with sleep-disordered breathing, Arch Otolaryngol Head Neck Surg:

133(10): 974-9, 2007

うつ、不眠、自殺

わが国の自殺者数は警察庁の資料によれば平成10年以降、 14年連続して3万人を超える状態が続いていたが、平成24年に15年ぶりに3万人を下回った。平成21年以降10年連続して減少していたが、令和2年にはコロナ禍の影響もあり11年ぶりに前年を上回り、自殺対策がふたたび重要課題となっている。

WHOの報告によれば自殺者の90%以上が何らかの精神障害を有しており、中でもうつ病が最も比率が高い。国立精神・神経医療センター精神保健研究所の自殺既遂者の死後の調査(心理学的剖検と呼ばれる)によれば、既遂者は有意に短い睡眠時間が見られ、高率に不眠症状を有していたという。うつ病患者には90%以上に不眠が認められており、うつ病-不眠-自殺という三つのキーワードが深く関連し合っていることが考えられる。

うつ病と不眠との関連性は古くから注目されており多くの報告があるが、うつ症状が不眠より早く出現する場合と逆に不眠が先行する場合とが認められている。不眠の体験があるものは後にうつ病を発症する率が高くなり、うつ病がいったん軽快しても残遺症状として不眠が残る場合には再発率が高くなる。このような事実から、うつ病を予防する意味からも不眠症状を積極的に治療することが重要である。

不眠が自殺のリスクファクターであることを示す報告は多いが、とりわけ自殺との関連で注目されるのは悪夢である。悪夢とは生々しく見える一貫した不快な夢の連続で、不安・恐怖・脅威を感じ目覚めてしまいその後しばらくは眠れないという状態である。入眠障害、中途覚醒、早朝覚醒などとならび、あるいはそれ以上に悪夢がより有意に自殺行動に結びついているという(Liu X, Bernert RA,Sjostrom N,Agarugum MYら)。したがって自殺予防の観点から、臨床家は患者の夢の内容にも十分な注意を払う必要があろう。

公益財団法人 神経研究所

精神神経科学センター長 髙橋 清久

AD/HDと睡眠

◇AD/HDとは

AD/HDとは不注意、多動・衝動性を主症状とし、生来性の脳機能障害を基盤とする神経発達症で、生まれつきの体質の問題です。AD/HDは、授業中立ち歩く、じっとしていないなどの多動性、思いついたら即実行といった衝動性、うっかりミスや集中困難、忘れ物などの不注意の3つのタイプがあります。

AD/HDの症状は、成長につれ軽症化する傾向がありますが、その特性は生涯にわたって存在し続けます。特に不注意は持続しやすく、ミスの多さや指示を忘れるなどの不注意症状のため、成人になっても生活に大きな支障を来たす場合が少なくありません。

◇AD/HDにおける睡眠障害

AD/HDの生活の質を悪化させる一つの要因として睡眠障害があります。AD/HDでは睡眠障害の合併が多く25-55%が何らかの睡眠の問題があるといわれています。

AD/HDの睡眠障害は原因が様々考えられますが、①AD/HDの特性が睡眠の問題を引き起こす場合、②睡眠の問題がAD/HD症状を悪化させる、もしくはAD/HD様症状を引き起こす場合、③AD/HDと睡眠障害に共通の病態が存在している場合、④AD/HDに合併する精神障害により睡眠障害が引き起こされ、それがさらにAD/HD症状を悪化させる場合、が想定されます。

AD/HDの睡眠障害は原因が様々考えられますが、①AD/HDの特性が睡眠の問題を引き起こす場合、②睡眠の問題がAD/HD症状を悪化させる、もしくはAD/HD様症状を引き起こす場合、③AD/HDと睡眠障害に共通の病態が存在している場合、④AD/HDに合併する精神障害により睡眠障害が引き起こされ、それがさらにAD/HD症状を悪化させる場合、が想定されます。

①として、AD/HD児の就床抵抗、AD/HDの過剰集中から就寝時刻が遅れることなどが想定されます。多動傾向が強いAD/HD児の場合、夜間になっても就床したがらず、入眠が遅くなることがあります。

②として、睡眠時無呼吸症候群やむずむず脚症候群があります。これらの睡眠障害はAD/HDに合併しやすいといわれており、また、これらの睡眠障害により多動や不注意などのAD/HD様症状を引き起こすことがあります。

③として、過眠症があげられます。日中の過度の眠気により、集中力低下、注意散漫になることがあります。眠気と不注意症状が同じような症状としてみえることから、両者を区別することが難しいことがあります。また過眠症の人は不注意傾向が強いことも分かっており、過眠症の約半数にAD/HD症状があり、AD/HDの約半数が過眠症状を合併するといわれています。このことから、AD/HDと眠気は深い関係があると考えられています。AD/HDと過眠症は治療薬も一部同じであるため、AD/HDと過眠症は、共通の病態が存在することも推測されます。また、眠気の問題の他に、AD/HDでは睡眠リズムが後退していることが多くあります。ゲームやインターネットの使用による夜更かしが多いですが、AD/HDの睡眠リズムの後退は生物学的な背景があることも研究から示されており、睡眠リズムの崩れやすさをもともと持ち合わせている可能性もあります。

③として、過眠症があげられます。日中の過度の眠気により、集中力低下、注意散漫になることがあります。眠気と不注意症状が同じような症状としてみえることから、両者を区別することが難しいことがあります。また過眠症の人は不注意傾向が強いことも分かっており、過眠症の約半数にAD/HD症状があり、AD/HDの約半数が過眠症状を合併するといわれています。このことから、AD/HDと眠気は深い関係があると考えられています。AD/HDと過眠症は治療薬も一部同じであるため、AD/HDと過眠症は、共通の病態が存在することも推測されます。また、眠気の問題の他に、AD/HDでは睡眠リズムが後退していることが多くあります。ゲームやインターネットの使用による夜更かしが多いですが、AD/HDの睡眠リズムの後退は生物学的な背景があることも研究から示されており、睡眠リズムの崩れやすさをもともと持ち合わせている可能性もあります。

④として、気分障害や不安障害など、AD/HDに合併する様々な精神障害により、お互いに症状を悪化させることがあります。

このように、AD/HDの睡眠の問題は原因が様々あり、睡眠の問題だけではなくその背景をトータル的に把握することが大切です。

公益財団法人 神経研究所

医療法人社団大坪会小石川東京病院 精神科

伊東若子

「うつ病と睡眠」 -うつ病にならないために-

豊かな人生を送るためには、身体の健康のみならず心の健康が重要です。しかし、時には心の調子を崩してしまい、うつ病になってしまう人がいます。一生のうちで一度はうつ病になる人の割合は7~8%といわれており、うつ病は決してまれなことではなく、多くの人が罹患する可能性のある病気なのです。また、うつ病に罹患すると、職場や学校、家庭生活において著しい機能の低下が生じます。更に、憂うつな気分が重篤になれば、時に死ぬことを考えたりなど深刻な問題が引き起こされます。

さてそれでは、一体どうしたらうつ病にならないのでしょうか?また、もしうつ病になった場合にはどうしたら早く回復できるのでしょうか?勿論、うつ病が疑われたら早めに専門の医師に診察してもらい、きちんと治療を受けることは重要ですが、個々人や家庭でも可能なうつ病予防や回復の助けになる方法はあります。

うつ病は、人間関係の悪化、仕事や学業上の失敗や叱責、過度の頑張りや重圧など様々な肉体的・精神的ストレスを契機として起こることが多いのです。抑うつ気分、意欲の低下、食欲低下、いらいら、など様々な症状が見られますが、そのうち不眠は一般的に見られる症状です。しかし、逆に不眠が存在するとうつ病になりやすく、不眠とうつ病は双方向の関係があることがわかってきています。夜寝つきが悪い、途中で目が覚める、十分寝た気がしないなどの不眠が長期に存在するとうつ病発症のリスクが高まります。また、せっかくうつ病から回復した人でも睡眠の問題が残っているとうつ病の再発リスクが高くなります。従って、毎日良い睡眠をとることは、うつ病の発症や再発の防止にとって、とても重要なのです。

それではうつ病の発症や再発を予防するための良い睡眠をとるにはどのようにしたら良いでしょうか。大切なことは、

①起床時刻や入眠時刻を毎日一定にする。これらが毎日大きく変化すると、寝付きが悪くなったり睡眠の効率が低下します。

②夕方から就寝前にかけて、光をたくさん浴びないようにする。夕方光を浴びると寝付きが悪くなり、睡眠効率も低下します。

③快適に眠るための気温、湿度、遮音など寝室環境を整える。

④日中のウォーキングなどの有酸素運動を積極的に行う。日中の運動は気分を改善し、夜間の良眠をもたらすことが知られています。

⑤寝ている間に呼吸が何度も停止する睡眠時無呼吸症候群は睡眠効率の低下をもたらすため、増悪因子である肥満や生活習慣病にも注意しましょう。

うつ病にならないための睡眠の大切さをお話ししましたが、多くの精神疾患は不眠により症状は悪化します。良い睡眠をとって、心の健康増進に心がけましょう。

社会医療法人杏嶺会 上林記念病院

病院長 山田尚登

うつ病と睡眠

嫌なことやどうしても納得がいかないことがあったりすると、誰しも気持ちが落ち込んだり、何もする気が起きなくなったりします。とはいえ、通常、気持ちを切り替えたり折り合いをつけたり、あるいは気晴らしをしたりするなかで、いつものように元気に過ごせるようになるでしょう。一方、きっかけの有無に関わらず、1日中気分が落ち込む、何をしても楽しめないという状態が、数週間、数ヶ月に渡り続くことがあります。これをうつ状態と呼びます。

うつ状態の原因となる代表的な疾患の一つがうつ病です。うつ病では気分が落ち込むような明らかな原因が思い当たらない、もしくは原因と思われる問題を解決しても気分が回復しないことが少なくありません。物事に対して否定的になり、何事も悪い方向に考えてしまいがちになることに加え、体はだるく疲れやすくなります。そのため通常なら難なくこなせる課題もうまくできず、自分を責める気持ちが強くなり、ますます気分が落ち込むという悪循環に陥ります。重症となると「消えてなくなりたい」、あるいは「死んでしまいたい」ほど、追い込まれてしまうこともあります。うつ病の原因は正確にはわかっていませんが、脳の働き、とくに感情や意欲を司る部分に何らかの機能障害が生じていると考えられています。

うつ病では睡眠の問題、とくに不眠症が生じやすいことが古くから知られていました。不眠症は夜布団に入ってもなかなか寝付けない(入眠困難)、あるいは寝付いた後に何度も目が覚める(中途覚醒)、本来起きる時刻よりも早く目が覚めてしまってその後寝付けない(早朝覚醒)といった睡眠の問題(これらを不眠症状と呼びます)を特徴とします。うつ病では、うつ状態に先行する不眠症状が、約半数に生じることが知られており、睡眠の問題がうつ病発症のリスク因子となりうることが指摘されています。うつ病における不眠症状はうつ状態の回復とともに改善する、とかつては考えられていましたが、近年、必ずしもそうでないことがわかってきました。不眠症状が残存すると、うつ状態の再発リスクが上昇する可能性が指摘されています。そのため、うつ病の予防・治療の両方に、睡眠の安定化が重要であると考えられます。

医療機関でうつ病の治療を受ける際、しばしば抗うつ薬が処方されますが、睡眠の改善を目指した薬剤(睡眠薬など)も同時に処方されることが多いでしょう。睡眠薬でぐっすり眠れるようになれば、それは良いことなのですが、睡眠時無呼吸症候群やむずむず脚症候群など、睡眠薬での治療に反応しにくい睡眠障害もあります。また、普段の睡眠習慣や、睡眠環境があまり良くないせいで、不眠症状が治りにくくなることもあります(詳細は他のコラムをご参照ください)。医療機関で治療を受けているにも関わらず、睡眠の問題がなかなか改善しない場合には、睡眠障害専門の医療機関で相談してみると良いかもしれません。

国立精神・神経医療研究センター病院

臨床検査部 睡眠障害検査室

医長 松井健太郎

むずむず脚症候群

この風変りな名前をご存知の方はそれほど多くないと思います。英語ではレストレスレッグス症候群と言います。すなわち、脚がムズムズしてじっとしていられず絶えず脚を動かしているという病気です。症状が軽い方はこれが病気とは思わず、疲れだろうとか血の巡りがちょっと悪いだけだろうなどと勝手に解釈している方が多いようですが、これは世界で使っている国際診断基準の中にちゃんと記載されています。この病気の方は睡眠が浅くなるために日中の眠気に悩まされることも少なくありません。時にはこの症状があるために気持ちが沈んだり、不安感が襲ってきたりといった症状に悩まされることもあります。

この病気と診断するためにアメリカの睡眠学会では次の4項目を挙げており、これが国際的な診断基準になっています。

①脚を動かさずにはいられない

②じっとしていると症状が強くなる

③動くと症状が軽くなる

④夜間に症状が強くなる

すなわち、夜になって寝付くころに脚がムズムズしてくるため起き上がって歩き回ります。落ち着いたのでまた横になるとムズムズが始まります。このため一晩中眠れないこともあります。そのうえ、脚がひとりでにピクンピクンと動いてしまう周期性四肢運動障害という症状を伴うことが多いため、よけい眠れません。

このような病気を持つ人は日本では100人に2~4人ぐらいいて、女性の方にやや多くみられます。また、歳をとるにつれて増えてきます。病気の背景に鉄の欠乏、慢性腎不全、妊娠などがあることがあります。

この病気の研究も進んできて良い治療法もできています。心当たりのある方は一度睡眠の専門医のいる施設で診断してもらってください。

公益財団法人 神経研究所

精神神経科学センター長 髙橋 清久

コロナを乗り切る生活習慣の勧め

コロナウイルスは世界的に、流行期から蔓延期に入りました。日本でもwithコロナが日常化し、新しい生活様式は年単位で継続する可能性があります。感染予防の免疫力、ストレスによるメンタルリスク、メタボリスクの3つのリスク予防は、全て日常生活と密接な関連があります。そこで今回はアフターコロナで健康を維持するための、適切な睡眠習慣についてまとめましたので参考にしてください。

睡眠習慣は睡眠と生活リズムからできています。この2つの改善には、食事・運動・特に睡眠のバランスが大切です。この3つの観点から生活を見直しましょう。

食事:在宅勤務やロックダウンで外出が減ると活動量が減ります。また自宅で間食が増えメタボリスクが高まります。おやつのような糖質に注意が必要です。おやつに加えて飲酒増加も要注意であり、世界保健機関(WHO)も、ストレスや孤立によるアルコール摂取のリスクを注意喚起し「有害な飲酒が感染リスクを高め、治療効果も低下させうる」としています。免疫力を高める食事としては、腸の調子を整える発酵食品(ヨーグルト、味噌、納豆など)や食物繊維(野菜)、細胞を作るたんぱく質(肉、魚、大豆)をバランスよく摂取することが大切です。食べすぎやアルコールは睡眠を妨げるので、適切な食事、適正飲酒は良く寝るためにも大切です。

運動:自宅にこもりがちで、活動量の低下リスクが高まっていますが、屋外を歩く・屋内で筋トレするなどの、活動量や筋肉量を維持する活動は、免疫力やメタボ予防からも大切です。他に、ストレス発散にも運動の有効性は証明されています。屋外での運動は、人込みを避けて歩くことを勧めます。屋内でも窓際から日光を浴びて活動すると、生活リズムの維持に役立ちます。屋内で可能な運動としてはYouTubeや動画が無料で配信されており、それらを活用すると良いと思います。個人的なお気に入りはNHKの筋肉体操(https://www.nhk.jp/p/ts/K1L8KXP824/)です。お気に入りの芸能人を真似して運動すると、運動継続できるモチベーションになります。時間も1コマ5-10分と無理なくできると思います。他にも様々な動画がありますので、自分なりの筋トレを見つけてください。体を動かすと夜の睡眠も改善しますので、生活リズムの建て直しに運動は重要です。

睡眠:活動量の低下や自粛ストレス、孤独により、入眠困難や中途覚醒など睡眠の質が低下する人が増えているようです。なんとなく夜更かし・寝坊・昼寝により、生活リズムも崩れやすいと思います。睡眠・生活リズムの改善には①日光を浴びる②体を動かす③起きる時間を決める、この3つの習慣が大切です。生活リズムを維持する事で、いつもの睡眠パターンを取り戻しましょう。そのためには起床時刻や日光を浴びる時間を毎日同じにすると良いです。コツとしては、寝る時間は多少ばらついても起きる時間を揃えると良いです。寝室のカーテンに隙間を開けて、朝日が入るようにすると目覚めも良くなります。他にも感染予防には睡眠時間と睡眠の質が影響することが分かっています。6時間未満の睡眠や、睡眠の質の低下は免疫力を低下させます。また深い睡眠中に成長ホルモンが出ており、それにより免疫力UPの効果もあるそうですのでwithコロナでの要点です。

まとめ:引きこもっていても日常生活のバランスを維持する事はとても大切です。もしも生活リズムを見直しても眠れない時は、ストレスによる不眠症を疑います。その場合は睡眠外来など医療受診をお勧めします。現状ですと働き方は個人で違いますが、生活習慣が大切なのは、皆さんにとっても、家族や身の回りの人にとっても同じだと思います。

さらに興味を持った人は睡眠12か条(http://www.jfnm.or.jp/nemurin/g-sle.html)の情報を提供していますので、続きはWebでお願いします。

公益財団法人 神経研究所

睡眠健康推進機構 特別推進員 相良 雄一郎

「子どもの育ち―歌に寄せて」

以前、当財団にて、子どもたちに向けて、“睡眠”、“ねむり”というテーマで全国の小中学生に絵や作文、ポスターなどを募集したところ、多くの作品が寄せられました。

さまざまな作品から、「睡眠は楽しい」、「ねむりが大好き」という感覚が伝わってきました。

(http://www.jfnm.or.jp/nemurin/conku-ru.html)

私は子どもたちの作品を拝見して、子どもがどのような環境で育つのか、心身の発達過程でどのように豊かな感情が芽生えるのか、とても興味をひかれました。

そこで、私の経験したことを中心に、歌に寄せて考えてみました。

「幼児(おさなご)の指さす先に灯あり、“ランパ、ランパ”と吾を導く」

この歌は私がスウェーデン、イエテボリに留学中の冬に出会った情景です。

子どもは生まれながらにして他者とのコミュニケーションを求め、その手段として言葉を覚えようとするようです。母親が一番身近な存在であり、「ママ」はどの国でも初めの一言ですが、北欧では冬の夜が長いことから、「ママ」の次には「灯」に大きな関心が向くようです。現代の社会でふと考えることがあります。子どもの心身の成長には、月ごと、年ごとに、外からの刺激による効果が最もよく現れる臨界期があるようです。

現在の社会では、子どもがバギーに乗せられしきりにスマホをいじっている。

新型コロナウイルス感染症の渦中では、抱っこされても、母親はマスクをつけている。

こんな環境下で、子どもは母親の表情をうまく読めるのだろうか?

離乳食を口元に近づけても口を開けてくれない乳児、

「わがマスクとりて大きな口開けば、子は笑みてスプーンに口寄す」

子どもはまねて、口を開け、食べ、噛むこと、おいしいという感覚を覚えるようです。

子どもの元気な叫び声や笑い声を聞くと、安堵します。

「三月前バーバひとことのみの幼児が“おばちゃんありがと”今朝の出会いに」

「対峙せる虎に虎語を話しつつ微笑みかける娘一歳(小田龍聖 明石市)」

新型コロナウイルス感染症の渦中では、育つ子どもにどのような変化があるのか大きな関心事です。また新たな形としてのコミュニケーションや成長が生まれる時期が来るのか、不安と期待が入り混じります。

子どもはヒトばかりでなくすべての生き物と友達になろうとする、素敵な世界に育ちます。このような子どもを差別や争いのない社会を背負う未来として育てることは現代の大人の役割です。

睡眠健康推進機構長 大川 匡子

コロナ・パンデミック・ドリーム ―気にすれば気にするほど悪夢は多くなる?―

◇コロナ・パンデミック・ドリーム?

今、世界中の人々の生活を変えてしまった新型コロナウィルス感染症ですが、この流行と関連して、奇妙な夢を見ることが増えたという事が2020年4月初めに話題となりました。CNNやNew York Times, National Geographicなどは、この奇妙な夢をCorona Pandemic Dreamsと呼びました(Rener, 2020)。そのきっかけの一つとしては、作家のLance Weller氏が以下のような「奇妙な夢」をTwitterに投稿したことが挙げられます。「黒塗りのアメリカ合衆国大統領専用車が歩道に寄って止まると、黒い窓ガラスが開き、中からロナルド・レーガンが手招きをし、漫画専門店に案内されると、欲しかったタイトルがすべてそろっていたが、私が買い物を済ませる前に、レーガンは私の財布をひったくり、ドアから外へ飛び出して行った。」このような投稿をきっかけとして、自分自身も奇妙な夢を見たとしてたくさんの投稿がTwitter上にあげられました。たしかにこの夢は奇妙な夢であるとは思います。しかし、夢とはもともと「奇妙な内容であること」がそれ自体の特徴なのです。マスメディアは、世界中の人々を新型コロナウィルス感染症が不安にさせた結果、このような夢が起きたものとしたかったようですが、その解釈はご都合主義的であると言わざるを得ません。皆が「奇妙な」夢を見るようになった事が事実だとしても、それは、夢が「奇妙になった」のではなく、単に夢を「よく見るようになった」だけである可能性が高いと思われます。レム睡眠に合わせて人を起こすと、普段、夢など見ていない人でも、8割程度の確率で夢を思い出します。レム睡眠は一晩に3回から5回程度出現するので、どんな人でも一晩に3回から5回くらいの夢を「見て」いるのです。普段、夢を「見ない」のは、単に覚えていないからに他なりません。タイミングよくレム睡眠中やレム睡眠直後に目が覚めればしばらくは夢を覚えているのです。コロナ自粛(海外では都市封鎖)中に、外出せず、自宅にいることが多くなった結果、睡眠覚醒のリズムが乱れ、その結果、夜に目が覚める回数が普段よりも多くなり、夢を「覚えている」頻度が高くなったというだけかもしれません。

◇シロクマのことを考えないでください

Wegnerという心理学者は、実験の参加者に「シロクマの事を考えないようにしてください」という指示をしました。ところが、皮肉なことに参加者たちは逆にシロクマの事が頭から離れなくなってしまったのです(Wegner et al., 1987)。私たちは、一つのことが気になりだすと、それ以外のことに注意を向けることがなかなかできなくなってしまう傾向があります。新型コロナウィルス感染症のことが気になり、頭の中はそれに関することがぐるぐるといつも回っていて、悪夢がコロナの不安と関係があって、なにかさらに悪いことが起こるのではないかと気になる人は、また、悪夢を見ないかと考えてばかりいるようになるかもしれません。前述したように、(悪い夢も含めて)夢は一晩に何回も見ているので、夢を覚えていてもなんら不思議ではありません。また、夢を気にしていると夢を覚えている傾向が強くなることもあるようです。

奇妙な夢や悪夢が気になって仕方がない人は、それが原因となってさらに変な夢をたくさん見るようになる可能性があります。「夢の事を考えるな」と言ってもかえって夢の事が頭から離れなくなってしまうかもしれませんが、できれば、夢の内容を過度に気にしないようにしていただけると自然と夢など見ずにぐっすりと眠れるようになるのではないかと思います。

最後に、規則正しい生活をすることで、「夢を覚えていない良い眠り」が皆さんに訪れることをお祈りしたいと思います。おやすみなさい。

江戸川大学睡眠研究所 福田 一彦

引用文献

- 1. Aserinsky, E. & Kleitman, N. Regularly occurring periods of ocular motility and concomitant phenomena during sleep. Science, 1953, 118, 273-274.

- 2. Nielsen, T. et al. Emotions in dreaming and waking event reports. Dreaming, 1991, 1, 287-300.

- 3. Rener, R. The pandemic is giving people vivid, unusual dreams. Here’s why. National Geographic, 2020, April 15,

(https://www.nationalgeographic.com/science/2020/04/coronavirus-pandemic-is-giving-people-vivid-unusual-dreams-here-is-why/ accessed July 23, 2020) - S4. Wegner, D.M. et al. Paradoxical effects of thought suppression. Journal of Personality and Social Psychology, 1987, 53, 5-13.

どうして夢を見るの?

◇夢はなぜ見るのか?

「夢ってなぜ見るのでしょうか?」睡眠研究者が良く尋ねられる質問です。ある研究者は夢を見る睡眠状態であるレム睡眠が赤ちゃんで多いことや、情動的な内容の夢が多いことから、環境に対する適応のための準備を夢の中でしているのだ、というような説明をします。しかし、本当にそうなのかどうなのかは「神のみぞ知る」です。この質問の「なぜ」が英語のWhyという意味で、夢を見る「意図」を問うているのならば、おそらく科学には答えられない問いでしょう。何かの機能が何かの「ため」にあるという考えは、その機能が誰かの意図によって生物に与えられたということが前提になっています。発汗機能は体温調節のためという分かりやすい説明がありますが、イヌは発汗できませんが体温調節を行っています。生物の持っている機能は進化の過程で、その生物の生存に有利であったか、害にはならなかったという事で淘汰されなかった結果残っているだけのことです。科学は神の存在を前提としたWhyには答えられません。科学の使命はHowに答えることです。

◇夢はどのように見るのか?

夢をどのように(How)見るかという事については、かなり良く分っています。1953年にChicago大学のAserinskyとKleitmanは眠っている人間が覚醒中のような早い目の動き(Rapid Eye Movements)を示すことを見出しました。しかも、そのタイミングで覚醒させてみると、夢を見ていることも分かりました。この特異な睡眠状態は、早い目の動きを示すことから、その英語の頭文字をとってレム(REM)睡眠と名づけられました。1900年にFreudが夢の解釈についての精神分析学的見解を書に著してから半世紀を経て、夢という現象を科学的に研究できる糸口が開かれたのです。

そして、その後、夢を見ることはレム睡眠という生理学的な状態と同義であると考えられるようになりました。しかし、最近では、この常識的な見解である「夢=レム睡眠」という図式にも異議が示されるようになってきました。その根拠は浅いノンレム(Non REM)睡眠(ノンレム睡眠という睡眠は「レム睡眠ではない睡眠」という意味で、実際は等質な一つの睡眠状態ではなく、浅いノンレム睡眠から深いノンレム睡眠まで3もしくは4種類の状態に分かれています)でも夢と同様な主観的体験が報告されることがあることなどが根拠となっています(Solms, 2000)。この件については、専門家の間でも見解が分かれていますが、レム睡眠中に体験されるものとノンレム睡眠中に体験されるものとでは、情動的な要素の強弱など、その性質には違いがあり、両者に共通したプロセスがある可能性(Sicrali et al., 2017)はありますが、まったく同じプロセスであると考えるのにはやはり無理があると言えると思います。情動的な要素が顕著で、奇妙な、ストーリー性のある、言わば夢らしい夢はレム睡眠を中心として見ていると考えて良いでしょう(Takeuchi et al., 2001)。

レム睡眠では、脳の奥の方にあるレム睡眠の中枢が脳全体をランダムに刺激し脳の中にある記憶痕跡を活性化させることで、夢を作る材料が集まります。さらに、レム睡眠の中枢の近くには、眼球を動かす神経があるので目がキョロキョロと動きます。また、体に対しては、筋肉の緊張を抑制する指令が発せられるため、夢の中で飛んだり跳ねたり走ったりしても、手足は動かず、静かに眠っている姿勢が維持されます。つまり、私たちの夢での体験というのは、過去の記憶を適当に組み合わせて作られているのです。夢の中で、これまで会ったこともない人が出てきた、夢の中の体験は、過去に体験したことのないものだった、などの事から、過去の記憶からできているとは信じられないという方もいらっしゃいますが、夢は過去の記憶を正確に再現しているわけではなく、過去の記憶(ドラマで見たことなど本人の体験したものだけではなく)がランダムに適当に組み合わされるため、5年前の体験と昨日見たドラマの内容が組み合わさった奇想天外な内容となったりするわけですので、言わば経験のない新鮮な体験となることもあるわけです。

◇悪夢は何かの前兆なのか?

悪い夢を見て喜ぶ人はいないと思います。しかし、それを何か悪いことが起こる前兆であるかのように悩む人もいるようです。これは、Freudが提唱した夢の解釈によって深層心理に潜む問題が解き明かせるという主張の影響もあるでしょう。しかし、Freudが提唱した精神分析学自体、彼の数少ない患者に関する臨床的経験からインスパイアされたもので、科学的検証に耐えられる根拠を持っているわけではありません。悪い夢を見て気分が悪くなるのは仕方がないとしても、ランダムに刺激された過去経験から自動生成された夢体験に必要以上の意味を持たせるのはあまり賢明な態度とは言えないと思います。

もちろん、夢は覚醒中の状態と無関係ではないので、覚醒中に良くない体験があればそれに影響された夢を見ることもあるでしょう。実際、心的外傷後ストレス障害(PTSD)の患者さんはその障害の原因となった強烈なストレス体験を悪夢として追体験します。

しかし、もっと一般的な普通の人たちが見る悪夢は、実はそれほど珍しいものではありません。皆さんは、夢の中で誰かに追いかけられて怖い思いをした経験は有りませんか?実は、夢の中で追い回されて怖い思いをするという体験は夢のストーリーとして非常にありふれた物で、カナダの夢研究者のNielsenによれば、最も多いとされています(Nielsen et al., 2003)。では、覚醒中に実際の体験として追い回されて怖い思いをしたという経験はどのくらいの人にあるでしょうか。実際に聞いてみても覚醒中の体験がある人は非常に稀です。Nielsenは別の研究で覚醒中と夢の中で体験した情動体験について実際にデータをとって比較していますが、両者の間で唯一顕著な差が認められたのは「恐怖」で、夢の中で多かったという結果です(Nielsen et al., 1991)。もちろん、楽しい夢もありますが、このように夢とは一般的に怖いものが多いのです。夢が怖いことの生理学的な背景としては、レム睡眠中に脳の中にあるネガティブな情動と関連した部位である扁桃体が強く興奮しているという事実があります(Maquet et al., 1996)。つまり、日中の出来事とは無関係に夢は自動的に怖い体験となるという事であって、過去の悪い体験と結びつけて考えるのは考えすぎでしょうし、先の事と結びつける事も科学的な見地から見れば無意味な事だと言わなければなりません。

江戸川大学睡眠研究所 福田 一彦

引用文献

- Maquet, P. et al. Functional neuroanatomy of human rapid-eye-movement sleep and dreaming. Nature 1996, 383, 163-166.

- Nielsen, T. et al. The typical dreams of Canadian university students. Dreaming, 2003, 13, 211-235.

- Siclari, F. et al. The neural correlates of dreaming. Nature Neuroscience, 2017, 20, 872-878.

- Solms, M. Dreaming and REM sleep are controlled by different brain mechanisms. Behavioral and Brain Sciences, 2000, 23: 793-1121.

- Takeuchi, T. et al. Intrinsic dreams are not produced without REM sleep mechanisms: evidence through elicitation of sleep onset REM period. Journal of Sleep Research, 2001, 10, 43-52.

新型コロナウイルス感染の現状にあって「心地よく眠るために」

睡眠の日

世界睡眠の日(World Sleep Day)は世界睡眠医学協会(World Association of Sleep Medicine)が2008年に初めて制定したものです。この学会は世界睡眠連盟(World Sleep Federation)と合併して、現在は世界睡眠学会(World Sleep Society)となりましたが、睡眠の日の活動をそれまで以上に活発に推し進めています。

睡眠の日の目標は健康的な睡眠から得られる利益をひろく人々に知ってもらうことです。そのために学会ではメディア対応の学会員を世界中に配置し、普及啓発のためのツールキットなどを作成しています。これを受けて多くの国では様々な工夫を凝らして、人々の睡眠への関心を高め、優れた活動をしたグループを学会の総会で表彰しています。また、別表のように学会では毎年スローガンを定めていますが、2020年は“Better Sleep, Better Life, Better Planet”(よい睡眠、よい人生、よい地球環境)です。環境問題まで視野に入っています。ちなみに最初の年は“Sleep Well, Live Fully Awake”(よく眠り、しっかり目覚めて生きよう)でしたが、2009年は交通事故を意識してDrive Alert, Arrive Safe”(眠い運転は事故のもと)、2011年は “Sleep Well, Grow Healthy”(よく眠り健康な成長を)と子供の眠りに焦点を当て、2012年は“Breathe Easily, Sleep Well”(楽に呼吸すれば、よく眠れる)、2013年は“Good Sleep, Healthy Aging”(よい眠りで、いつまでも元気)と睡眠時無呼吸や高齢者の睡眠を取り上げています。

日本では公益財団法人 精神・神経科学振興財団の睡眠健康推進機構が2011年に睡眠の日を制定しました。候補日を20ほど挙げて日本睡眠学会会員の投票により決定することとしましたが、世界睡眠の日と9月3日がほぼ同数の最高点を獲得しました。9月3日はぐっすりの語呂合わせです。年に春秋2回あるというのもよいということで、日本では睡眠の日が年2回になったのです。

2014年に厚生労働省は健康づくりのための睡眠指針を発表しましたが、この指針の解説では睡眠習慣を振り返ることの重要性がうたわれています。睡眠の日に国民の皆様がご自分の睡眠習慣を見直し、望ましい睡眠がとれるようになることを願っています。

睡眠の日も少しずつ浸透し、新聞、ラジオ、テレビにも取り上げられることもあり、寝具、飲料、薬剤、電話、玩具関連の企業も睡眠の日に様々なイベントを行っています。それでもまだまだ浸透率は低いので、今後努力して多くの人々に知っていただき、それが睡眠習慣の改善、ひいては豊かな人生、健康長寿へとつながっていくことを目指したいと考えています。

世界睡眠の日のスローガン

| Year | Date | Slogan |

|---|---|---|

| 2008 | 14 March | 'Sleep well, live fully awake' よく眠り、しっかり目覚めて生きよう |

| 2009 | 20 March | 'Drive alert, arrive safe' 眠い運転は事故のもと |

| 2010 | 19 March | 'Sleep Well, Stay Healthy' よく眠ることは、健康のもと |

| 2011 | 18 March | 'Sleep Well, Grow Healthy' よく眠り健康な成長を |

| 2012 | 16 March | 'Breathe Easily, Sleep Well' 楽に呼吸すれば、よく眠れる |

| 2013 | 15 March | 'Good Sleep, Healthy Aging' よい眠りで、いつまでも元気 |

| 2014 | 14 March | 'Restful Sleep, Easy Breathing, Healthy Body' ゆっくりと眠り、ゆっくりと呼吸をし、健康な体づくりを |

| 2015 | 13 March | 'When sleep is sound, health and happiness abound' ぐっすり眠れたとき、健康と幸福に満ち溢れる |

| 2016 | 18 March | 'Good Sleep is a Reachable Dream' よい眠りは叶えられる夢 |

| 2017 | 17 March | 'Sleep Soundly, Nurture Life' ぐっすり眠ることは人生を育む |

| 2018 | 16 March | 'Join the Sleep World, Preserve Your Rhythms to Enjoy Life' 眠りの世界にようこそ、楽しい人生へのリズムを刻みましょう |

| 2019 | 15 March | 'Healthy Sleep, Healthy Aging' よく眠り健康長寿を |

| 2020 | 13 March | 'Better Sleep, Better Life, Better Planet' よい睡眠、よい人生、よい地球環境 |

睡眠に大切な物質

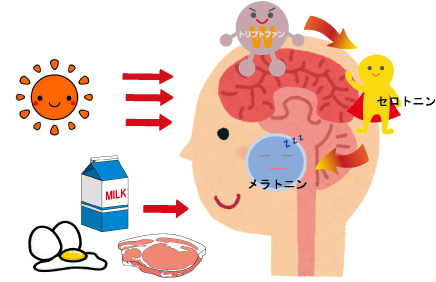

◇よい眠りに大切な必須アミノ酸 トリプトファン:

大豆、魚、肉、乳製品、卵などに含まれるトリプトファンは脳内に運ばれるとセロトニンを作る原料になります。朝食にトリプトファンを摂ることでセロトニンが増え日中の活動が快適になります。

◇よい眠りに大切な神経伝達物質 セロトニン:

セロトニンが活発に働くことで脳全体が活性化され、心が安らぎ、元気に活動できるのです。うつ病の人にセロトニンが少ないことも知られています。

日が沈むとセロトニンに別の酵素が働いてすいみんホルモン「メラトニン」が作られ、夜がふけていくとメラトニンの働きでぐっすりと眠りにつくことができます。このプロセスには、太陽の光が大きく影響しています。

◇『睡眠ホルモン』 メラトニン:

人間が眠気を感じたり、起きたりする時はこのホルモンが作用します。メラトニンは、昼間はほとんど分泌されず、夕方から夜間にかけて多く分泌されるようになっています。メラトニンの分泌は年齢とともに減少するため、メラトニン不足が高齢者の睡眠障害の原因の一つと言われています。このように、すいみんホルモン「メラトニン」を増やすには、朝の光と朝食が重要なことがわかります。

快適な眠りのカギは朝の陽ざしとバランスのとれた朝食から。

初 夢

皆様は新しい年明けにどのような夢をみたり、ねがい事をしたでしょうか。 初夢は昔から「一富士、二鷹、三茄子」など縁起のよい夢とされていますが、このような夢をみた方はいますか? もしかして昨年富士山が世界遺産に登録されたこともあり、富士山と関連したいろいろな夢が出てきたかもしれません。 私は2日に夢をみました。ふらふらと空を舞っている夢です。楽しいのか不安定なのか、あまり感情がないようでしたが、やりかけの仕事を放って何かもやもやがあったのかもしれません。

「夢」とは眠った時にみるもので、その中に「希望」という意味が込められているのは全世界共通のようです。夢は本来楽しくて好きな現象ですね。ところが、震災の後や戦時下などおちおちと眠れない状況では、眠れない、眠っても悪夢ばかりということが起こります。このような悪夢は眠ることへの恐怖をかきたて悪循環となります。日本には奈良時代に悪夢を良い夢に変えるという夢違え観音がつくられ、今も多くの人が参拝しています。実際にご利益を賜った人も多いようです。

さて現代のサイエンス社会は、脳科学でもすばらしい進歩をとげています。 私は子どもの頃から眠る前に自分のみたい夢を頭のなかに描きながら眠りについたことがしばしばありました。しかしそれは実現できませんでした。また自分のみた夢をテレビの画面に写し出すことが出来る時代が来るのではないかと思っていました。 近未来にはロボットがヒトのこころを読むことが可能になる?ともいわれています。悪夢で苦しむ方々の夢を良い夢に変え、心地よい睡眠をとることができるようになるかもしれません。 さて、もっと大切なことは、誰でも安心して眠れる平和な社会を実現することかもしれません。電車のなかでも安心して眠れる平和な社会、睡眠不足のない社会などをテーマにして、日本発の「睡眠健康立国」として宣言することが私の夢です。

朝起きられないが劇的によくなった患者さん

寝つきが良く、途中で目覚めることもなく毎日10時間以上も眠ってしまう人がいます。そのために起きなければならない時間に起きれずに、学校や職場に遅刻するなどの問題が出てきます。そういう方が時々私の外来にもこられますが、ほぼお手上げです。そんな中ですっかり治ってしまった2人の方をご紹介しましょう。

小さい時から「眠り姫」と言われたほど良く寝る子だったそうです。小学校に入ってからも朝起きが苦手で、起こすのに母親が1時間以上もかけてやっと起きていました。遅刻もたびたび、でも欠席はなしです。母親は起こすのにくたびれてしまい外来を受診されました。

小さい時から「眠り姫」と言われたほど良く寝る子だったそうです。小学校に入ってからも朝起きが苦手で、起こすのに母親が1時間以上もかけてやっと起きていました。遅刻もたびたび、でも欠席はなしです。母親は起こすのにくたびれてしまい外来を受診されました。 できるだけ早く床に入り、朝目覚めたらすぐに眠気のかるくなる薬をのんでいただくなどいろいろ工夫しましたが、あまり変わりませんでした。それが6年生になって集団登校のリーダーになってからは母親が2~3回声をかけるだけで起きれるようになりました。学校の先生からも褒められるようにもなりました。みんなの先頭になって登校するのが楽しそうです。

できるだけ早く床に入り、朝目覚めたらすぐに眠気のかるくなる薬をのんでいただくなどいろいろ工夫しましたが、あまり変わりませんでした。それが6年生になって集団登校のリーダーになってからは母親が2~3回声をかけるだけで起きれるようになりました。学校の先生からも褒められるようにもなりました。みんなの先頭になって登校するのが楽しそうです。

子供の時から睡眠時間が長く朝の起床は苦手だったそうです。ある時、3ヶ月ほど残業が続き、睡眠時間も5時間足らずになり、ついにダウンしてしまい休職する羽目になりました。その途端から昼頃まで起きることが出来ず、なかなか復職のめどが立たないでいました。ところが休職3ヶ月を過ぎたころに、住んでいるマンションの理事長の順番がやってきました。元来真面目な方でしたからその仕事には力を入れ、住民から信頼を寄せられるようになりました。そのころから少しづつ起きる時間が早まって、さらに3ヶ月後には見事復職を果たしました。

このお二人の長時間睡眠者と呼んでもよい方々が、なぜ早く起きられるようになったのか確実な事は言えませんが、共通していることは新しい役割を与えられたこと、周囲の信頼、称賛を得たこと、そして責任を自覚したことです。このようなポジテイブなストレスが覚醒時刻を早めているのかもしれません。